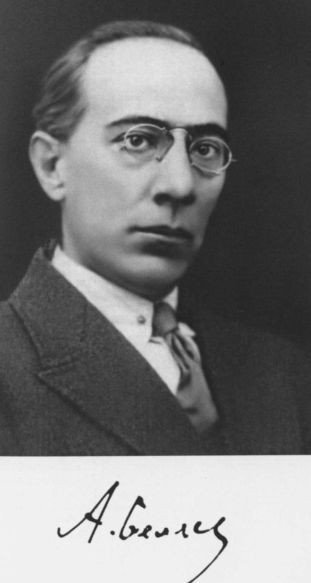

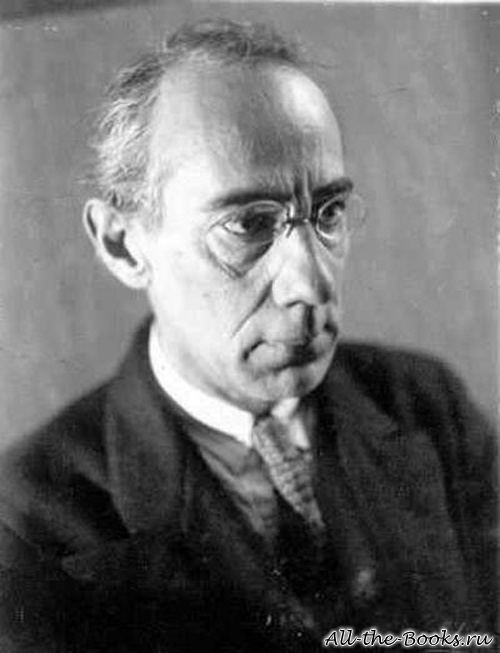

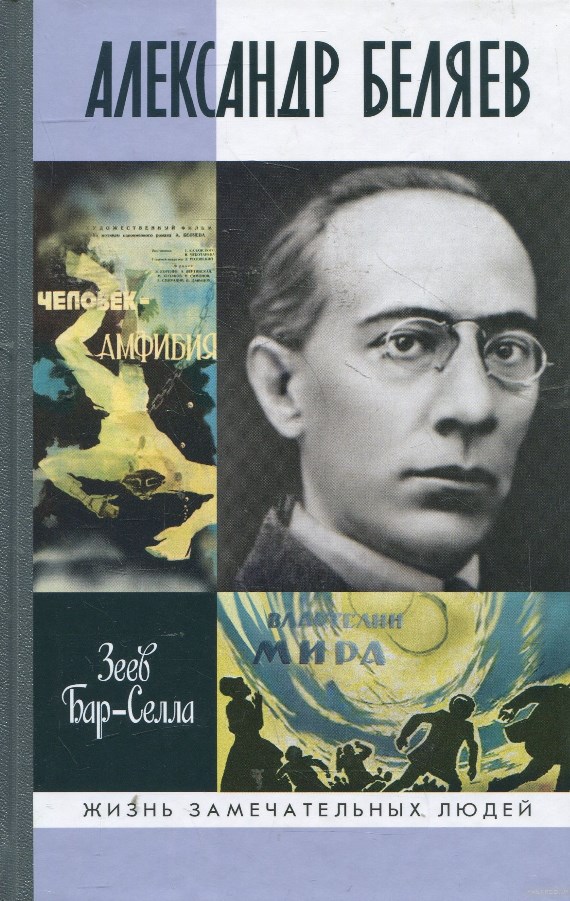

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева советского писателя-фантаста, одного из основоположников научно-фантастической литературы, заслужившего мировое признание.

О Беляеве написано немало, однако образ великого писателя и его творчество, на мой взгляд, изрядно заретушированы в глазах наших современников, особенно молодых, искушенных голливудскими фильмами-катастрофами, фэнтези, мистикой. А между тем Александр Беляев как никто другой смог соединить науку и жизнь, настоящее и грядущее, фантастику и реальность.

Александр Романович обладал не только поражающей современников эрудицией в самых разных отраслях знаний, но и отличался особым умением вглядываться в окружающее, находя в нём «зародыши» будущих научно-технических свершений, которые потрясут человечество. Он показал своим читателям то будущее, которое «светло и прекрасно». Он красочно и удивительно живо изображал великолепные города, наполненные воздухом, светом, зеленью – города-сады с контролируемым климатом и просторными, комфортными домами. Города с электрическим транспортом, аэровокзалами на крышах гигантских зданий, быстроходными экспрессами – города будущего, где все дары природы служат удобству, здоровью и высокому качеству жизни людей грядущих поколений.

С.П. Капица говорил о том, что Александр Беляев был предвестником и популяризатором научно-технической революции. Думаю, что не только это. Для меня лично и, думаю, для очень-очень многих его читателей Александр Романович открыл не только волшебный мир науки и техники, удивительных открытий, мир торжества человеческого разума, но и показал внутреннюю, настоящую красоту человека. Думаю будет справедливо сказать о Мире светлого будущего, созданном Александром Беляевым. Этот мир не только можно, но и очень нужно строить всем нам, избавляясь от пагубных привычек, емных страстей и дурных мыслей. Светлый, уютный человеческий мир доброты, красоты и культуры. Мир, в котором не будет райской скуки от бесконечных прогулок по аллейкам сада, а будет активное, увлекательное, деятельное творчество каждого человека. И труд каждого будет востребован и ценен.

Выстраивая ступени от реалий сегодняшнего дня к Миру будущего Беляев стремился угадать и представить своим читателям «хотя бы две-три чёрточки в характере человека будущего».

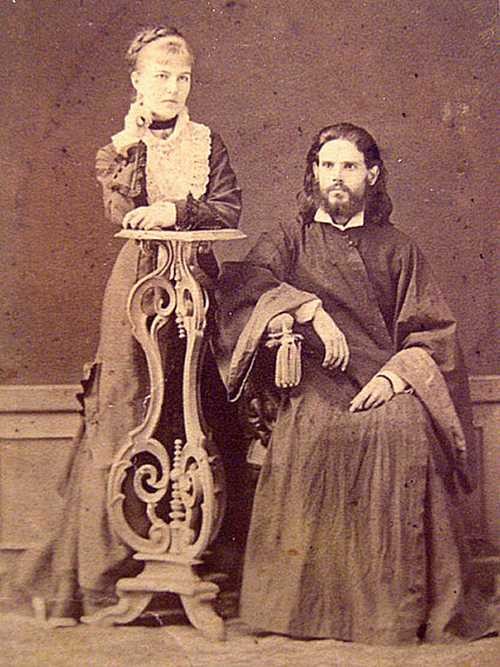

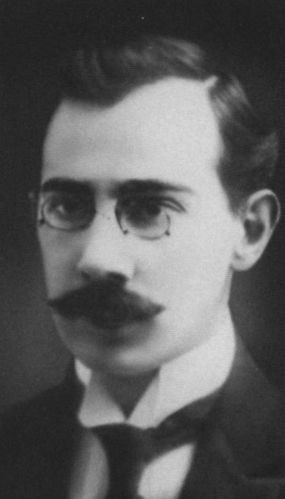

Александр Беляев родился 16 марта 1884 года в Смоленске, в доме на Большой Одигитриевской улице (ныне ул. Докучаева) в семье священника Одигитриевской церкви Романа Петровича Беляева и его жены Надежды Васильевны. Всего в семье было трое детей: Василий, Александр и Нина.

Родители Александра были людьми глубоко верующими. А интересы Саши с самого раннего детства лежали в совершенно иной плоскости: его увлекали путешествия, необыкновенные приключения, навеянные чтением любимого Жюля Верна.

Нетрудно представить, насколько взбудоражило воображение мальчика случившееся 6 июля 1893 года событие: в Лопатинском саду поднялся воздушный шар с гимнасткой, сидящей на трапеции, на высоту одного километра, после чего она спрыгнула с трапеции. Зрители ахнули от ужаса. Но над гимнасткой раскрылся парашют, и девушка благополучно приземлилась.

Зрелище настолько потрясло Сашу, что он немедленно решил испытать чувство полёта и спрыгнул с крыши с зонтиком в руках, затем на парашюте, сделанном из простыни. Та и другая попытка принесли весьма чувствительные ушибы, которые в последствии весьма плачевно сказались на здоровье будущего писателя. Ну а пока все обошлось.

Время беззаботных увлечений закончилось. По воле отца в 10 лет мальчика отдали в духовное училище. Занятия давались ему легко, и в 14 лет Александр Беляев стал семинаристом.

«190 лет просуществовала Смоленская духовная семинария. Основал её в 1728 году бывший ректор Московской духовной академии епископ Гедеон Вишневский… «муж ученейший и великой строгости». Занятия вели высокообразованные педагоги, приглашённые из Киева. Изучение латыни, древнегреческого и польского языков было обязательным». В семинарии Беляев славился не только успехами в занятиях, но и своими «выступлениями на вечерах — чтением стихотворений».

После окончания семинарии в 1904 году, (вопреки желанию отца, видевшего сына своим преемником) Александр поступил в юридический Демидовский лицей в Ярославле (учреждённый в 1809 году как училище по инициативе и на средства П. Г. Демидова с трёхлетним сроком обучения, это учебное заведение реорганизовали в 1833 году сначала в лицей с тем же сроком обучения, а в 1868 году в четырёхгодичный юридический лицей с правами университета). Параллельно Александр получил и музыкальное образование по классу скрипки.

Неожиданная смерть отца в 1905 году оставила семью без средств к существованию. Александр, чтобы достать денег на оплату обучения, давал уроки, рисовал декорации для театра, играл на скрипке в оркестре цирка Труцци. Но горе не приходит одно: утонул в Днепре брат Василий, а затем умерла сестра Ниночка. Александр остался единственным защитником и опорой матери, поэтому после окончания лицея в 1908 году вернулся в Смоленск.

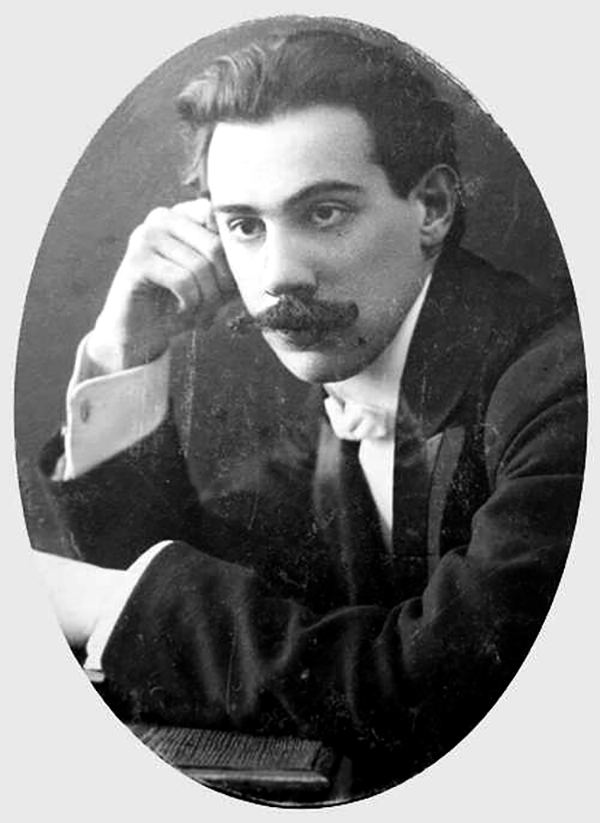

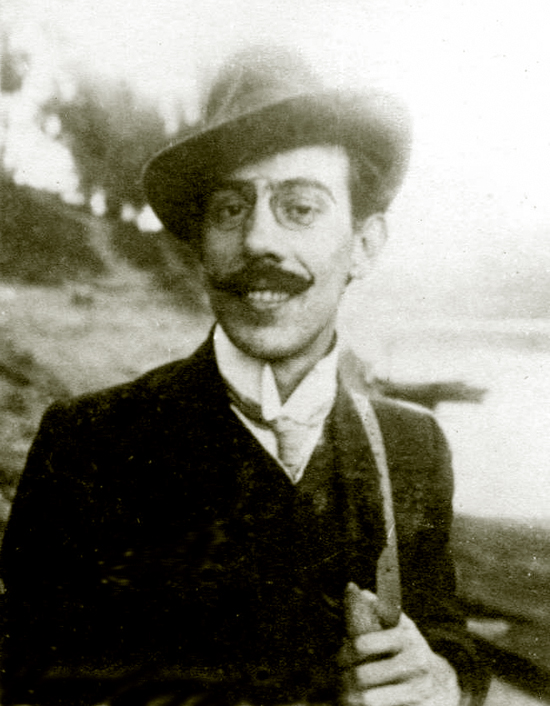

Известно, что в 1909-м он работал помощником присяжного поверенного. Но творческая натура Александра Романовича требовала выхода, и он стал деятельным участником смоленского Общества любителей изящных искусств, где выступал с лекциями, затем — членом правления смоленского Клуба общедоступных развлечений и членом правления Симфонического общества. Беляев писал рецензии в «Смоленский вестник» практически на каждый спектакль, шедший в Лопатинском саду, выступал и как музыкальный критик.

Все, кто читал его произведения, знают, как остро отзывался писатель на несправедливость. Это качество проявилось в первые же годы самостоятельной жизни и стало причиной того, что в 1909 году Александр Беляев оказался под наблюдением полиции. Сведения находятся в жандармском деле «Дневник наружного наблюдения, сводки по Смоленской организации партии социалистов-революционеров». Дело Беляева было начато 30 декабря 1908 года. В отчёте полковника Н. Г. Иваненко за 10 ноября 1909 года представлен список лиц, принадлежавших к местной организации, руководил которой некий Карелин. В этом списке приводится и фамилия Беляева Александра Романовича: «…помощник присяжного поверенного, 32 года (на самом деле ему было 25 лет.), кличка «Живой» (дана в связи с характером.)». В отчёте указано, что у подозреваемых проведён обыск 2 ноября 1909 года. «Живой» в дневнике охранки фигурирует до конца его ведения (19 января 1910 года).

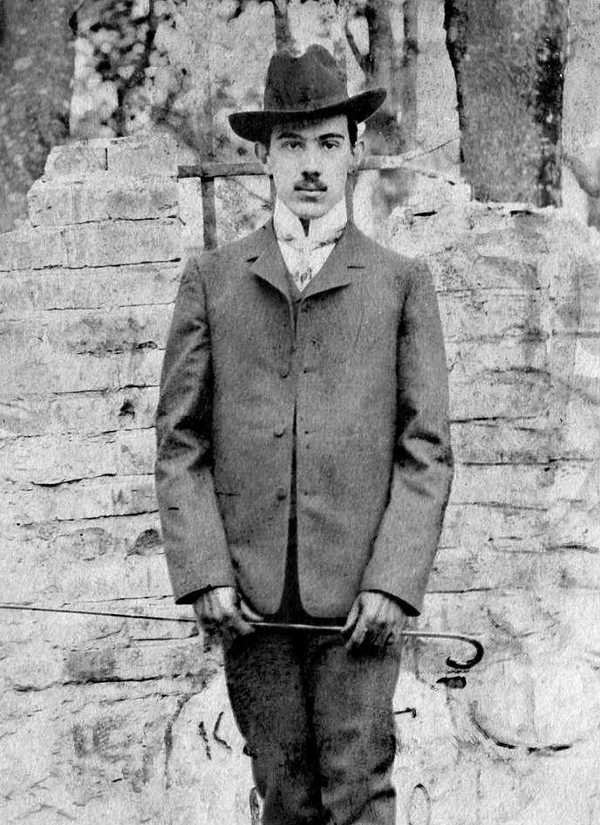

В 1911 году Беляев выиграл крупное судебное дело лесопромышленника Скундина, за которое получил значительный гонорар. Эту сумму он отложил на давно задуманное путешествие по Европе. Правда, совершить поездку удалось только через два года.

В автобиографии о целях этой поездки писатель пишет: «Изучал историю, искусство, ездил в Италию изучать Ренессанс. Был в Швейцарии, Германии, Австрии, на юге Франции». Поездка стала бесценным источником, из которого писатель черпал нужные ему впечатления до конца своих дней. Ведь действие большинства его романов происходит «за границей». А первое путешествие оказалось и единственным.

Беляев — не праздный турист, а любознательный испытатель. В биографической справке к 9-томному собранию сочинений писателя тому приводится подтверждение: «В 1913 году находилось не так уже много смельчаков, летавших на самолётах «Блерио» и «Фарман» — «этажерках» и «гробах», как называли их тогда. Однако Беляев в Италии, в Вентимильи, совершает полёт на гидроплане».

Во время путешествия по Италии Беляев поднялся на Везувий и опубликовал в «Смоленском вестнике» очерк о восхождении. В этих заметках уже ощущается уверенное перо не только талантливого журналиста, но и будущего блестящего писателя.

Писательский талант Александра Романовича проявился не только в описаниях природы, он глубоко понимал людей с их противоречиями: «Удивительный народ эти итальянцы! Неряшливость они умеют соединять с глубоким пониманием прекрасного, жадность — с добротой, мелкие страстишки — с истинно великим порывом души».

Можно утверждать, что путешествие помогло ему наконец определиться с окончательным выбором профессии. В 1913—1915 годы, расставшись с адвокатурой, Александр Романович работал в редакции газеты «Смоленский вестник» сначала секретарём, затем редактором. Сегодня на здании, где находилась редакция, установлена мемориальная доска.

Нереализованной пока осталась только его тяга к театру. Он с детства устраивал домашние спектакли, в которых был и артистом, и сценаристом, и режиссёром, исполнял любые роли, даже женские. Перевоплощался мгновенно. О театре Беляева быстро узнали и стали приглашать для выступлений у знакомых. В 1913 году Беляев вместе с прекрасной смоленской виолончелисткой Ю.Н. Сабуровой поставил оперу-сказку «Спящая царевна». «Смоленский вестник» (10 февраля 1913 года) отмечал, что шумный большой успех спектакля «создала неутомимая энергия, любовное отношение и тонкое понимание руководителей Ю.Н. Сабуровой и А.Р. Беляева, взявших на себя грандиозную, если подумать, задачу — поставить оперу, хотя бы и детскую, пользуясь лишь силами учебного заведения».

Об этой стороне творческой натуры Александра Романовича писал в своих воспоминаниях житель Смоленска С.М. Яковлев: «Обаятельный образ А.Р. Беляева запал мне в душу с тех пор, когда он помогал нам поставить на одном из наших ученических вечеров чудесную фантастическую пьесу-сказку «Три года, три дня, три минуточки»».

Взяв за основу сюжетный стержень сказки, А. Беляев как постановщик-режиссёр сумел творчески доработать, обогатить её множеством интересных вводных сцен, расцветить её яркими красками, насытить музыкой и пением. Фантазия его не знала границ! Он органично «вращивал» в ткань сказки придуманные им острословные реплики, диалоги, массовые сцены, хоровые и хореографические номера.

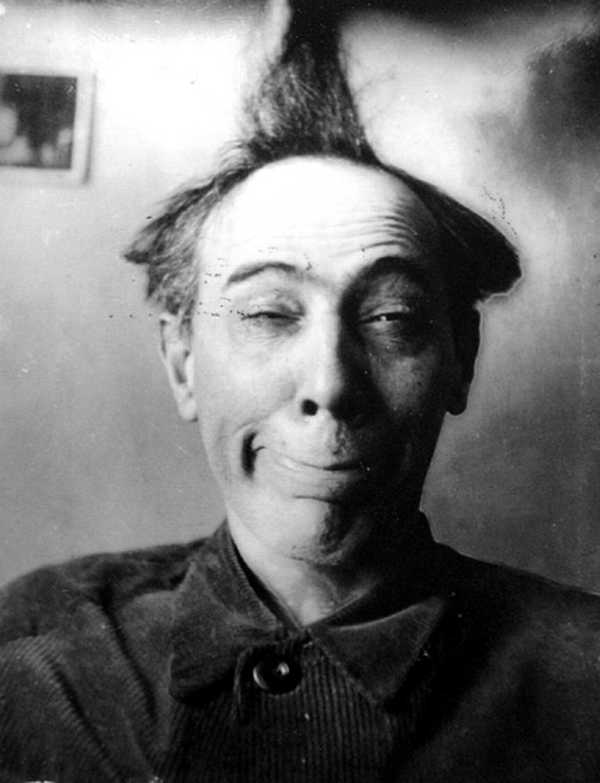

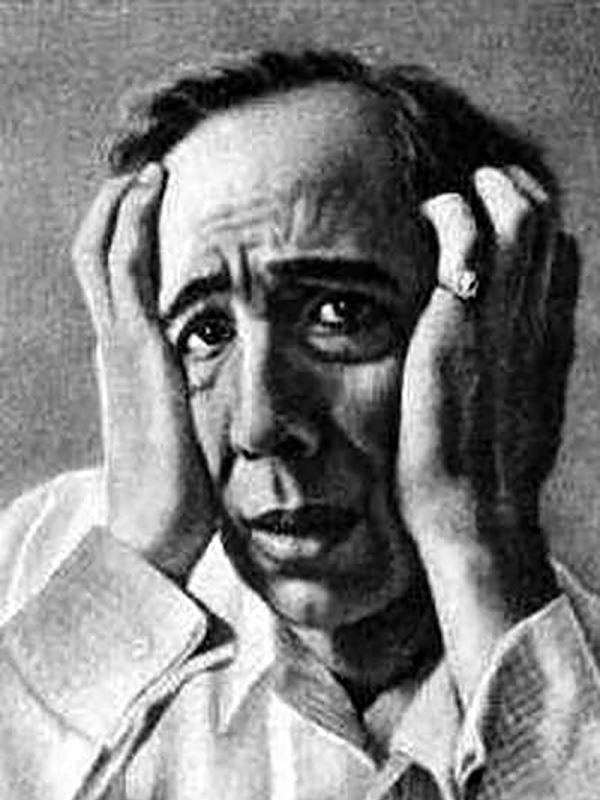

Данные его были великолепными. Он обладал хорошей внешностью, высокой культурой речи, большой музыкальностью, ярким темпераментом и удивительным искусством перевоплощения. В особенности сильно было в нём мимичное дарование, о чём легко судить по сохранившимся у дочери писателя, Светланы Александровны, многочисленным его фотографиям-маскам, необычайно точно и выразительно передающим гамму разнообразных состояний человеческой психики — равнодушие, любопытство, подозрительность, страх, ужас, недоумение, умиление, восторг, грусть и т.д.».

Всё ему пока удавалось. Будущее сулило успех в начинаниях. Но наступил трагический для А. Беляева 1915 год. На молодого человека (31 год) обрушилась тяжкая болезнь: туберкулёз позвоночника. От него ушла жена. Врачи рекомендовали поменять климат, мать и няня перевезли его в Ялту. Шесть лет Александр Беляев был прикован к постели, три года из них находился в гипсовом корсете.

А какие это были страшные годы! Октябрьская революция, Гражданская война, разруха… Беляев спасался только тем, что много читал, особенно переводную фантастическую литературу; изучал литературу по медицине, биологии, истории; интересовался новыми открытиями, достижениями науки; осваивал иностранные языки.

Только в 1922 году его состояние несколько улучшилось. Помогла, конечно, любовь и забота Маргариты Константиновны Магнушевской, ставшей его второй женою. Они обвенчались в 1922 году перед Рождественским постом, а 22 мая 1923 года зарегистрировали свой брак в загсе. После женитьбы «…мне пришлось, — вспоминал Беляев, — поступить в канцелярию уголовного розыска, а по штату я младший милиционер. Я же — фотограф, снимающий преступников, я же — лектор, читающий курсы по уголовному и административному праву и «приватный» юрисконсульт. Несмотря на всё это, приходится голодать».

Через год сбылась давняя мечта Александра Романовича — они с женой переехали в Москву. Помог счастливый случай: в Ялте он встретил свою давнюю смоленскую знакомую, Нину Яковлевну Филиппову, которая и предложила Беляеву поехать в Москву, предоставив ему две комнаты в своей большой, просторной квартире.

Но после возврата Филипповых Беляевым пришлось освободить эту квартиру и поселиться в сырой комнате полуподвального помещения в Лялином переулке. 15 марта 1924 года в семье Беляевых родилась дочь Людмила.

Александр Романович в эти годы работал в Наркомпочтеле — Народном комиссариате почты и телеграфа — плановиком, через некоторое время — в Наркомпросе юрисконсультом. Вечерами он занимается литературой.

В 1925 году Беляеву 41 год. На страницах журнала «Всемирный следопыт» опубликован его рассказ «Голова профессора Доуэля». Именно рассказ, а не роман. Первая проба пера писателя-фантаста. И начало новой, творческой жизни Александра Романовича Беляева. В статье «О моих работах» Беляев позже расскажет: «Могу сообщить, что произведение «Голова профессора Доуэля» — произведение в значительной степени… автобиографическое. Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, всё же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни «головы без тела», которого я совершенно не чувствовал — полная анестезия. Вот когда я передумал и перечувствовал всё, что может испытать «голова без тела»».

С публикации рассказа началась профессиональная литературная деятельность Беляева. Он сотрудничал с журналами «Всемирный следопыт», «Вокруг света», «Знание —сила», «Борьба миров», опубликовал новые фантастические произведения: «Остров погибших кораблей», «Властелин мира», «Последний человек из Атлантиды». Подписывался при этом не только своей фамилией, но и псевдонимами — А. Ром и Арбел.

Маргарита Константиновна на старой пишущей машинке «Ремингтон» без устали печатала его новые произведения. Жизнь Беляевых налаживалась. Они купили рояль. Вечерами музицировали. Посещали театры, музеи. Обрели новых знакомых.

В их числе – знаменитый дрессировщик, «весёлый чародей» В.Л. Дуров, инженер Бернард Кажинский, проводивший уникальные опыты с передачей мыслей на расстояние и выпустивший в свет популярные книги «Новое в зоопсихологии» (совместно с переехавшим в Москву из Воронежа основателем династии дрессировщиков В.Л. Дуровым) и «Передача мыслей» (Б.Б. Кажинский). Беляев, познакомившись с результатами этих интересных опытов, написал фантастический роман «Властелин мира», где Кажинский стал Качинским, а Дуров – Дуговым.

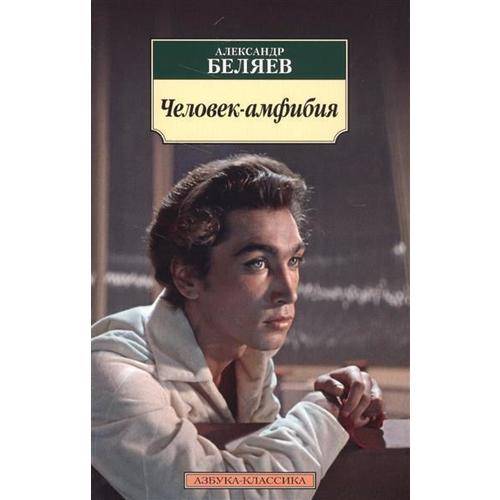

1928 год в творчестве Беляева стал знаменательным: опубликован роман «Человек-амфибия». Главы нового произведения печатались в журнале «Вокруг света». Успех был необыкновенным! Номера журналов расхватывались моментально. Достаточно сказать, что тираж «Вокруг света» увеличился с 200 000 до 250 000 экземпляров. В том же 1928 году роман дважды выходил отдельной книгой, а через год появилось третье издание. Популярность романа превзошла все ожидания. Секрет успеха критики объясняли тем, что это «универсальный роман, объединивший научную фантастику, приключения, социальную тему и мелодраму». Книгу переводили и издавали на многих языках. Беляев стал известен! (Снятый в 1961 году, уже после смерти писателя, одноимённый фильм тоже ждал ошеломляющий успех. Его посмотрели 65,5 миллиона зрителей — рекорд того времени!)

В декабре 1928 года Беляев оставил Москву и переехал в Ленинград. Квартиру на улице Можайского обустроили со вкусом. «По случаю, — вспоминала Светлана Александровна Беляева, — родители купили чудную старинную мебель — кабинет, в нём стояли шведская конторка, удобное кресло с откидной спинкой, большой плюшевый диван, рояль и полки с книгами и журналами».

Александр Романович писал много и увлечённо. Его фантастика была не надуманной, она зижделась на научной основе. Писатель следил за новостями науки и техники. Его знания были энциклопедически разносторонни, он легко ориентировался в новых направлениях.

Казалось бы, жизнь шла благополучно. Но… Беляев заболел воспалением лёгких. Врачи снова посоветовали поменять климат. И семья переехала в Киев, где жил друг его детства Николай Павлович Выготский. В Киеве был благодатный климат, жизнь дешевле, но… издательства принимали рукописи только на украинском языке! Писатель вынужден был совершить очередной переезд в Москву.

Здесь семью постигло горе: 19 марта 1929г. умерла от менингита дочь Людмила, а у Александра Романовича произошло обострение туберкулёза позвоночника. Снова постель. И как ответ на вынужденную неподвижность рос интерес к проблемам покорения космоса. Александр Романович изучал труды Циолковского, воображение фантаста рисовало полёт на Луну, межпланетные путешествия, открытие новых миров. Этой теме был посвящен «Воздушный корабль». Прочитав его, Константин Эдуардович Циолковский в отзыве отметил: «Рассказ… остроумно написан и достаточно научен для фантазии». Рассказ «Прыжок в ничто» — о путешествии на Венеру — Беляев тоже послал Циолковскому, и учёный написал к нему предисловие. Их переписка продолжалась до ухода Циолковского из жизни. Памяти Константина Эдуардовича писатель посвятил свой роман «Звезда КЭЦ» (1936).

В октябре 1931 года Беляевы вновь переехали в Ленинград, где прожили до 1938 года. Последние годы писатель болел, почти не вставал с постели. Летом 1938 года они поменяли жилплощадь в Ленинграде на пятикомнатную квартиру в Пушкине. Александр Романович почти не покидал дома. Но к нему приходили писатели, читатели и почитатели, каждую неделю собирались пионеры — он вел драматический кружок.

Следует отметить, что Пушкин (бывшее Царское село) был в то время настоящим городком известных литераторов. В городской газете регулярно печатались жившие в Пушкине Алексей Толстой, написавший популярные фантастические романы «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита», а также Вячеслав Шишков (автор «Угрюм-реки» и «Емельяна Пугачёва»), создатели популярных и исторических романов Юрий Тынянов, Ольга Форш и талантливый прозаик Всеволод Иванов. Постоянным автором этой газеты с тиражом всего 6 тысяч экземпляров стал и А. Беляев. За три года он почти еженедельно печал в газете многочисленные рассказы, фельетоны и очерки. Однажды Александр Романович пошутил: «Я газетчик. Когда я умру не нужно особых похорон. Меня следовало бы похоронить, обернув старыми номерами газет».

В ноябре 1938 года он выступил в печати с предложением построить недалеко от Пушкина «Парк чудес», в котором должен быть и уголок нетронутого, девственного леса, и хорошо оборудованные исторические уголки, и отдел звездоплавания с настоящей ракетой и ракетодромом (какой из фантастов не мечтает о подобных вещах!)… По идее Беляева в «Парке чудес» должно найтись местечко для акустики и иного возможного и невозможного. «Парк чудес» представлялся Беляеву в то же время не произвольным «царством воображения»: в фантастической и одновременно романтической обстановке парка дети должны активно пользоваться преображёнными формами человеческого бытия, развивая свои таланты, способности и собственную креативность. Грандиозный проект великого фантаста и прекрасного знатока детей поддержали вдова «отца космонавтики» Любовь Константиновна Циолковская, автор занимательных книг для юношества Я.И. Перельман и другие выдающиеся деятели культуры и науки. Но тревожное предвоенное время диктовало свои условия и реализацию проекта пришлось отложить…

Предприимчивому американцу Уолту Диснею в своём «Диснейленде» удалось осуществить многое из того, о чём мечтал Александр Романович. Теперь «Диснейленд» есть и в Париже, пользуясь колоссальной популярностью у детей Европы.

Много писал в эту предвоенную пору Беляев и о замечательных, мужественных, выдающихся людях. Его биографические очерки о Фритьофе Нансене, А.С. Пушкине, Жюле Верне, Герберте Уэллсе, М.В. Ломоносове, К.Э. Циолковском никого не оставляли равнодушным. Принадлежали перу писателя также интереснейшие очерки о военной технике, о разведении рыб, растениеводстве, транспорте будущего, световых декорациях, русском языке… Писателя интересовало всё и, кажется, что не было ни одной области человеческого знания, в которую не проник бы его проницательный вдумчивый взгляд пытливого исследователя и художника слова. И всё же главным в творчестве Беляева оставались романы.

Всё остальное (очерки, фельетоны, маленькие новеллы) – только пути к подготовке замечательных романов. Зимой 1939 года Беляев работал над романом «Пещера дракона» и обдумывал книгу об актуальных биологических проблемах, близко познакомившись с работой единственного в стране Института мозга, с классическими трудами И.П. Павлова и В.М. Бехтерева.

Весной 1939 года был написан роман «Ариэль», посвященный дочери Светлане. Он стал последним крупным произведением писателя, переиздавался после его смерти многократно в разных странах, переведён более чем на 50 языков. Следует отметить, что образ летающего человека (воплощение детской мечты Беляева о свободном, безо всяких аппаратов и механизмов полёте) владел воображением писателя в течение всей его жизни. Как вспоминала вдова писателя Маргарита Константиновна, «Ариэль» был своеобразной полемикой с романом Александра Грина «Блистающий мир», главным героем которого тоже был летающий человек. Однако если гриновский Друд – герой романтический и трагический, то Ариэль – символ борьбы против порабощения во всех его формах. Образ летающего человека широко распространён в фантастической литературе: уже упомянутый роман «Блистающий мир» А. Грина (1923), рассказ Карела Чапека «Человек, который умел летать» (1938), новелла фантаста Севера Гансовского «Мечта» (1967), повесть Павла Вежинова «Барьер» (1977) и многие другие, включая «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. В ряду этих произведений «Ариэль» занял особо почётное место.

Параллельно с «Ариэлем» Беляев набрасывал вчерне либретто для научно-популярного фильма «Покорение расстояний». Кино всегда притягивало писателя, а стиль беляевских романов и повестей так и просился в кинокадры. По просьбе Одесской киностудии Беляев переделывал в киносценарий свой рассказ «Когда погаснет свет».

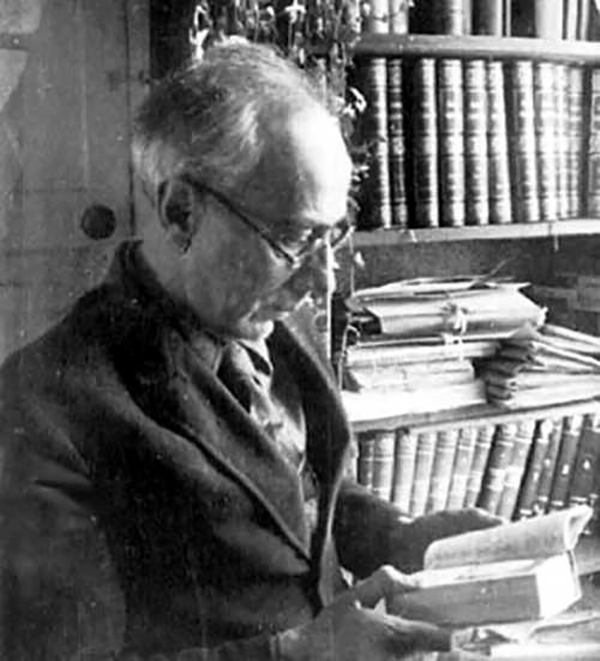

Рабочий день писателя-фантаста начинался, как правило, очень рано. В наиболее плодотворные утренние часы, когда все ещё в доме спят, Александр Романович наскоро завтракал, затем в деталях обдумывал композицию очередного литературного шедевра, характеры героев и планируемые события и коллизии. По его методике всё произведение сначала должно было стать стройной системой в голове писателя, а уж потом ложиться на бумагу. Вскоре назначалось число и час, когда Александр Романович начнёт диктовать текст будущего рассказа или романа, а иногда он и сам писал остро отточенным карандашом на длинных полосках бумаги, чтобы в последующем машинистка перепечатала всё набело. Когда Беляев бывал нездоров (а это случалось довольно часто) и вынужден был лежать в постели, его единственной связью с окружающим миром становились книги, газеты, письма, многочисленные гости, а также радиоприёмник. Создавая свои оригинальные фантастические произведения, писатель часто использовал любимый им ещё с юности метод литературного конструирования: вырезал из одной фотографии голову, из другой – фигуру человека, подходящий костюм и изобретал тот или иной типаж, придумывал для него соответствующую биографию или, наоборот, подклеивал этот, как правило, удачно найденный образ к нужной ему сюжетной канве. Таким образом, фантазия писателя подкреплялась ещё и замечательным иллюстративным материалом, который рождал новые идеи, обогащал сюжет и делал писательское творение ещё более увлекательным и занимательным для читателя.

Когда Беляев чувствовал себя более-менее физически сносно, он гулял по дорожкам исторического Екатерининского парка. Осенью собирал дивные букеты из желтых и красных кленовых листьев, которые оживляли и украшали его рабочий кабинет. Никто и никогда из окружающих и близких не слышал, чтобы Александр Романович жаловался на свою тяжёлую болезнь. Мало того, когда кто-либо приходил к Беляеву, то из его комнаты часто доносились взрывы хохота: остроумный писатель умел смешить людей и любил сам смеяться. Устраивая домашние банкеты с друзьями, он за компанию даже употреблял спиртное… из напёрстка. Больше ему было уж никак нельзя!

В 1940 году Беляеву было произведено оперативное вмешательство на почках. Пациент был настолько хладнокровен и мужествен и его настолько интересовал сам процесс операции, что по его просьбе и с разрешения оперирующего хирурга медицинская сестра держала зеркало таким образом, чтобы писатель мог сам видеть всю операцию. Коллега писателя по городской газете г. Пушкина так рисует Беляева в последний предвоенный год: «Скромно обставленный кабинет. Полупоходная койка. По стенам – картины с фантастическими изображениями. Мерно гудит ламповый приёмник. Настольный телефон и книги… книги… книги… Ими завалены стол, этажерка, шкаф и до потолка вся соседняя комната – библиотека. На койке лежит человек с высоким лбом, лохматыми чёрными бровями, из-под которых смотрят ясные, проницательные глаза…».

Великая Отечественная война застала Беляева чрезвычайно больным человеком. И всё же, будучи тяжело больным, писатель находил в себе силы работать, печататься в газетах и журналах, встречаться с друзьями, читателями, школьниками. 26 июня 1941 года в пушкинской городской газете вышла статья Беляева, которую часто любят вспоминать и цитировать его биографы О. Орлов, М. Соколов, А. Балабуха, А. Бритников и другие. Вот самое характерное место из этой газетной заметки: «Труд создаёт, война разрушает. Нам навязали войну – разрушительницу. Наша армия докажет врагу, что рабочие и крестьяне, из которых она состоит, умеют не только строить заводы и фабрики, но и разрушать «фабрики войны».

Через несколько месяцев в Пушкин вошли фашистские войска. Когда оккупанты узнали, что в городе живёт известный писатель-фантаст Александр Беляев, им сразу же заинтересовалось гестапо. Нагрянув с обыском, фашисты пристрастно и скрупулезно рылись в книгах и бумагах Беляева, после чего навсегда пропали папки с важными документами, замыслами и идеями писателя.

Маргарита Константиновна старалась вечерами, соблюдая предельную осторожность (после 4 часов вечера в городе объявлялся комендантский час), перетаскивать в тёмный чулан соседней, оставленной жильцами из-за эвакуации квартиры, все рукописи мужа, которым предстояло увидеть свет. Между тем запасы продовольствия на зиму мало помалу истощались, семья писателя начала голодать. Будучи ещё довольно слабым после операции на почках и оставаясь в состоянии тяжелого больного по основной патологии (туберкулёз позвоночника), Беляев стал сдавать первым, он всё с большим трудом передвигался и слабел с каждым новым днём. В конце декабря 1941 года писатель слёг окончательно, а шестого января 1942 года его не стало.

Похоронили писателя на Казанском кладбище. Его жена и дочь были вывезены в Польшу и вернулись домой только после окончания войны. Сейчас на могиле известнейшего писателя поставлен величественный обелиск с надписью: «Беляев Александр Романович». Ниже изображена раскрытая книга, на листах которой написано: «Писатель-фантаст». И лежит гусиное перо…

Беляев создал 17 романов, десятки рассказов и огромное количество очерков. И это за 16 лет литературного труда! Его увлекательные произведения проникнуты верой в неограниченные возможности разума человека и верой в справедливость.

Размышляя о задачах фантаста, Александр Романович писал: «Писатель, работающий в области научной фантастики, должен быть сам так научно образован, чтобы смог не только понять, над чем работает учёный, но и на этой основе предвидеть последствия и возможности, которые подчас неясны ещё и самому учёному». Именно таким писателем-фантастом был он сам.

Считается, и не без основания, что у Александра Романовича Беляева три жизни: одна — от рождения до выхода рассказа «Голова профессора Доуэля», вторая — от этого первого рассказа до дня смерти писателя, третья — самая долгая жизнь в его книгах.

(по материалам Интернета)